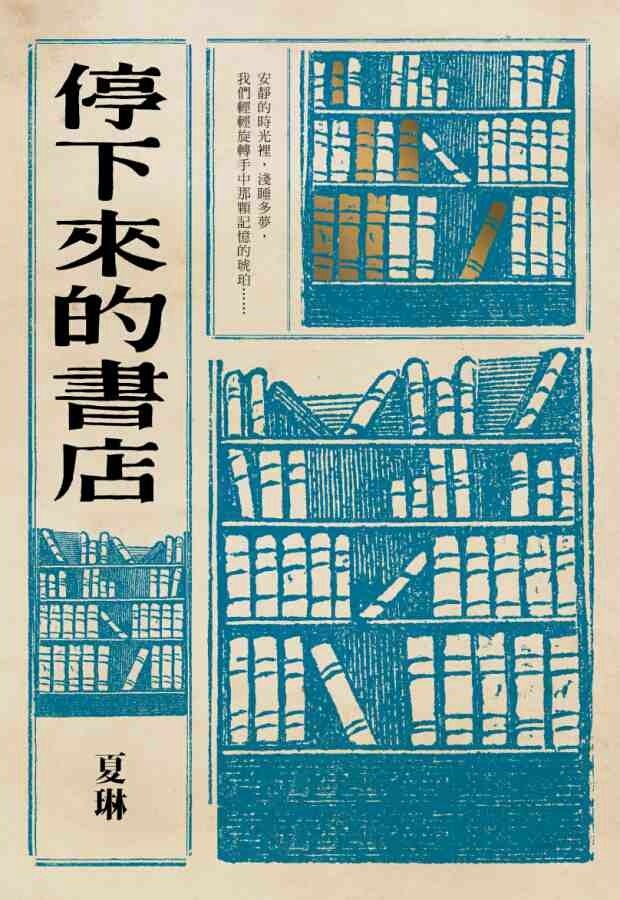

書名:停下來的書店

書名:停下來的書店作者:夏琳

出版:逗點文創結社

出版日期:2021年1月

【前言】

這本剛出的時候我就在圖書館完食了,一開始以為它是以發財市的書店歷史為主題的散文集,後來才發現原來是自傳體短篇小說集。

大概是本書生活感過於強烈,加上在下是個從小喜歡去書店和圖書館的發財市民,才讓我產生了它是懷舊生活散文的錯覺。

這本我不打算寫心得,純粹只是想介紹。說起高雄這個地方,「文化沙漠」一詞我是從小聽到大,諸如父母長輩、外縣市同學、外縣市補習班講師、政治人物,乃至於本地平輩朋友間的自嘲都曾這麼揶揄過。

最誇張的一次,是一位從北部南下的 文組(強調) 補習班講師,某一天說他等車前要去買一下書,問教室裡的當地人們高雄有沒有書店。我聽到直接傻眼,大遠百最頂層不就是誠品在南部的旗艦店嗎?

而且那間門市的設計還得過獎......

只是這也不能怪當事講師,畢竟他是貨真價實的外地人。反而是出現在我身邊一些高雄人口中的言論,才真是令人費解。比如我家的父母和其他長輩,他們會一邊抱怨高雄是文化沙漠,同時又認為地方上的文化建設是浪費錢、民進黨政策買票。

文化沙漠這個稱號,也許有一半是對的,畢竟發財市的正式發跡本來就是因為工業。然而這並不代表此地沒有人文薈萃之處,就像天龍國曾有個大稻埕,發財市也曾有個哈瑪星(鼓山區西子灣一帶)。

不過《停下來的書店》講的是鹽埕區,鹽埕在書中設定的背景1960~1980年代間,就是高雄的文化綠洲,這裡曾經是個區內有著三十幾間書店的地方。

【內容簡介】

這本書的各篇章之間可以當作小品獨立閱讀,也可以組成連貫的故事。背景是1960~1980年代的鹽埕,以經營書店的主角家族為主軸,從書店業的興衰紀事慢慢敘述鹽埕的歷史和產業發展由來。

其中說到在美國船常駐高雄港的時代,船員和軍人們下船之後在港區附近活動,他們的消費除了去書店買外文書來看以外,也帶動了酒吧與西餐廳的湧現。主角家的其中一間書店隔壁就有酒吧,裡面有一位女性為了替人還債和生活兼了兩份工,白天在書店當店員,晚上就去酒吧當吧女。

主角家的書店其實也像現在的誠品、金石堂一樣兼做文具店,逢十二月甚至還會去找聖誕燈的家庭代工來做,就是用來賣給教會和需要聖誕用品的其他外國人。(所以說不要再嘴現在的書店商業化不務正業了,哪怕是實體書店的全盛時期,人家也在想辦法賺更多錢,沒有金錢灌溉的文化潔癖只會把人逼瘋,不信可以看看梵谷。)

書中的鹽埕,就是高雄在那個時代最繁華的地段。裡面也提到當時加工出口區的年輕女工領了薪水後,最期待假日去鹽埕買最新的衣服、和閨蜜們約看電影。而在書店街之外,還有銀樓、金飾店聚集的地方,以前可以偷偷去那邊換外幣。

所謂最繁華到底到了什麼程度?提到金飾街的章節有云,當時大家都會羨慕嫁到那邊的媳婦可以當清閒的少奶奶,嫁到舶來品店的亦然。

當然一切都是往事了,現在的商業中心早就不在哈瑪星和鹽埕的舊市區。這兩個地方如今已是文青勝地,說是文青勝地其實也沒有那麼不食人間煙火,不管怎麼說,高雄的庶民美食王者至今仍然是鹽埕嘛XD

雖然已經知道這本真的是小說,但我還是覺得用在地生活散文的眼光去看會更有味道。不管是對文化綠洲時代的發財市生活有興趣,還是單純想去鹽埕埔一帶閒晃,或者是近期計畫去舊市區裝文青的觀光客,我先推這本為敬。

備註:

如果想看真正的懷舊高雄散文,這本《12元的高雄》會比《停下來的書店》又更生活化一些。而且這本的內容範圍不是單指原高雄市, 而是整個高雄,下次再來介紹。

創作內容

創作內容 【推書】《停下來的書店》 那時的發財市,才不是文化沙漠呢!

【推書】《停下來的書店》 那時的發財市,才不是文化沙漠呢! 原創小說 (0)

原創小說 (0)

學校晚上的操場有問題 (3)

學校晚上的操場有問題 (3)

中學生失格 (6)

中學生失格 (6)

自high繪 (0)

自high繪 (0)

多媒材 (8)

多媒材 (8)

色鉛筆 (4)

色鉛筆 (4)

水彩 (1)

水彩 (1)

素描 (1)

素描 (1)

電腦繪圖 (1)

電腦繪圖 (1)

單色稿 (5)

單色稿 (5)

同人圖 (0)

同人圖 (0)

真三國無雙 (2)

真三國無雙 (2)

鑽石王牌 (1)

鑽石王牌 (1)

庫洛魔法使 (2)

庫洛魔法使 (2)

超古早少女漫 (1)

超古早少女漫 (1)

義呆利APH (2)

義呆利APH (2)

未分類 (0)

未分類 (0)