在英國倫敦,著名的大笨鐘旁邊有一座特別女武神雕像;她搭乘戰車、手持長矛並高舉雙手,宛如勝利女神一般氣勢非凡。

她對於國人可能不是非常有名,也鮮少提及她的存在;但她是羅馬時代,南方不列顛塞爾特部落最後的戰爭之王---愛西尼女王布狄卡(Boadicea或Boudicca)

愛西尼部落【Iceni】

著名電玩遊戲羅馬2:全軍破敵

其可用派系-愛西尼部落的代表標章及是以布狄卡為藍本

愛西尼部落是位於現今英國諾福克郡一帶的古塞爾特部落,大概是青銅器時代從今日比利時地區遷居到不列顛島上定居,並發展農業、手工業、並建立村落。

她們擁有自己的貨幣,善於冶金技術,會與其附近的其他塞爾特部落進行貿易,交換陶器、穀物等等。

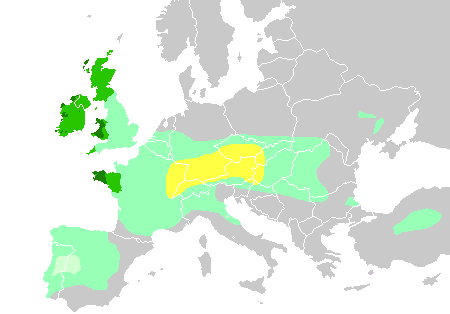

塞爾特人是古歐洲分佈最廣的民族,伊比利半島,大不列顛群島,法國,中歐,東歐,甚至小亞細亞的加拉太都有分佈(上圖:黃色的為塞爾特文化發跡地區,淺綠色為最大分佈範圍,綠色為現今塞爾特人剩餘分佈地區,深綠的則為塞爾特語仍在使用的地方)

塞爾特人是古歐洲分佈最廣的民族,伊比利半島,大不列顛群島,法國,中歐,東歐,甚至小亞細亞的加拉太都有分佈(上圖:黃色的為塞爾特文化發跡地區,淺綠色為最大分佈範圍,綠色為現今塞爾特人剩餘分佈地區,深綠的則為塞爾特語仍在使用的地方)

東南不列顛諸部,愛西尼為右上方粉紫色區域

東南不列顛諸部,愛西尼為右上方粉紫色區域

愛西尼金幣

愛西尼金幣

愛西尼人正在舉辦喪事

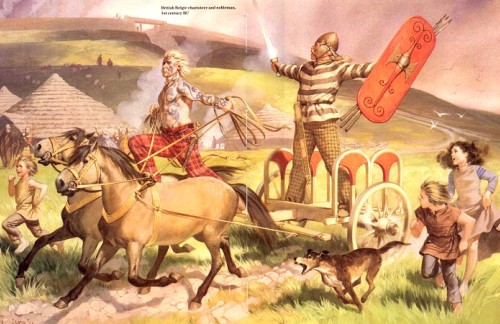

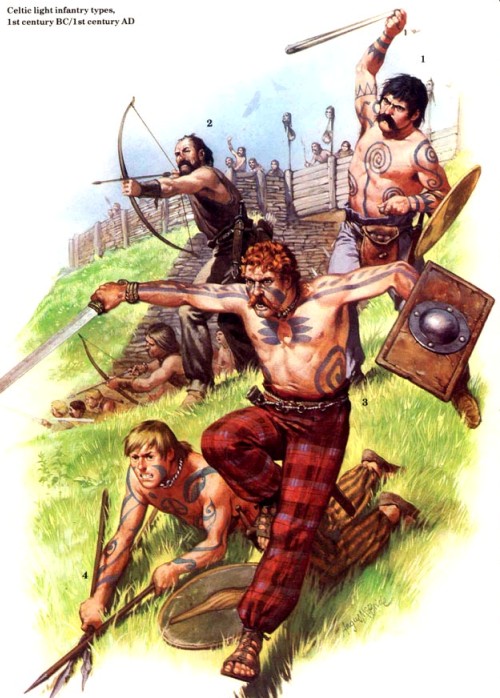

戰爭方面,愛西尼人以輕步兵為主,他們通常裸著上半身、穿一條褲子、一手持大盾,另一首持武器如長劍或長矛進行作戰。他們還配有從歐陸帶來的另一種武器-塞爾特戰車

他們的戰士在戰爭時,會先使用一種叫做菘藍的植物,他們將他的根研磨成泥,在用菘藍在身上畫出奇形怪狀的花紋來。如此一來,愛西尼戰士就會宛如神靈附體一般精神百倍,戰鬥力大增;不過近代科學研究,菘藍是具有神經毒素的,長期使用對身體會有十分不良的影響。

塞爾特戰車

塞爾特戰車

菘藍戰士(還記得世紀帝國2,塞爾特人的城堡兵嗎XD)

菘藍戰士(還記得世紀帝國2,塞爾特人的城堡兵嗎XD)

羅馬入侵

由於地理位置位於海島上,因此不列顛的塞爾特部落很安穩的生活了很長一段時間,及使隔壁的高盧正與羅馬激烈的交戰也沒帶來太多的影響。

位於今日法國,高盧戰爭晚期的高盧領袖維欽托利(Vercingetorix)雕像

西於前52年,高盧領袖維欽托利在阿來西亞戰役中遭凱撒徹底擊敗,高盧地區為羅馬所底定,莫約過了100年之後,也就是公元43年(此時的羅馬皇帝為克勞狄一世),羅馬人正式入侵東南不列顛。有些部落被羅馬征服並且併入羅馬帝國的行省-不列顛尼亞;有些部落、如愛西尼則是成為羅馬的屬國。

![]() 羅馬帝國的軍團兵

羅馬帝國的軍團兵

時任的愛西尼部落領袖-普拉蘇塔古斯(Prasutagus)在其遺囑中把土地分給他的女兒以保有他們的獨立地位。但是在公元61年或者稍早些時候當他去逝了之後,他的遺囑被忽略了。羅馬人奪取了他們的土地並且羞辱了他們一家。他的遺孀布狄卡遭到鞭打,他們的女兒們甚至遭到了強姦。並且向愛西尼人徵收了沉重稅務。

種種原因之下,布狄卡決定向羅馬發動起義。

布狄卡起義

![]()

艾西尼王后布狄卡(Boudicca),她的名字有時也拼作博爾蒂西亞(Boadicea)。

她可能不是直系愛西尼族人,僅僅知道她嫁給了艾西尼國王普拉蘇塔古斯(Prasutagus),因為在塞爾特王室家族中與其他部落締結婚姻聯盟是十分尋常的。

目前有留存下來的關於布狄卡的資訊來自兩位羅馬帝國的史學家的著作,塔西佗和迪奧·凱西烏斯。後者描述他對這位艾西尼王后的印象,迪奧寫道:「身材高大,外貌可怖,並且有著一副粗嘎刺耳的嗓音。茂密的鮮紅色頭髮直披到膝部:她戴著一副粗大的編織的黃金項鍊,穿著件顏色繁多的束腰外衣,在束腰外衣上罩著一頂厚斗篷,用一枚領針扣緊。

![]()

正在發起演說的布狄卡

參加起義行動的不只有愛西尼人,位於東南不列顛的塞爾特諸部也時常受到羅馬帝國壓迫,例如特里諾凡帝人(Trinovantes)、克洛維人(Cornovii)、多塞特人( Dorset)等等,也都加入起義軍的行列。

起義行動

公元61年夏季,由於當羅馬不列顛總督蓋烏斯·蘇埃托尼烏斯·保利努斯(Gaius Suetonius Paulinus)正在對摩拿島((sland of Mona)作戰時。因此布狄卡在此時正式發動起義。

不列顛人首先以機動性高的兩輪塞爾特戰車突襲了羅馬位於卡姆羅多努(Camulodunum)的城鎮,這座現在主要做為羅馬安置老兵的地方,防禦薄弱。起義軍殺入城內,殺死所有逃不掉的羅馬人 。

波迪卡和她的軍隊向倫底紐姆(Londinium,也就是今日的倫敦)方向進軍,而蘇埃托尼烏斯和他的先頭部隊已搶先一步趕到了倫底紐姆,他意識到他沒有足夠兵力來保衛這座城市,於是下令疏散群眾,並燒毀城市,不給起義者留下任何補給。 羅馬史學家塔西陀宣稱任何沒有撤退的居民都遭到了屠殺,有些羅馬人的頭被德魯伊拿來獻祭給他們的勝利女神。

![]() 羅馬時代的倫敦

羅馬時代的倫敦

數日後布狄卡和不列顛人攻佔了維魯拉米亞姆(Verulamium)。這裡是卡圖維勞尼人(Catuvellauni)的首府,已贏得了作為不列顛尼亞的第一座自治市的法定地位;因此該城的不列顛居民都被視同羅馬人的合作者,他們也都遭到毫不憐憫的對待。

惠特靈大道戰役(Battle of Watling Street)

![]()

羅馬所修建之惠特靈大道地圖

戰役發生地尚不清楚,不過大多數歷史學家認為戰場位於倫底紐姆(Londinium)和維洛科尼烏姆(Viroconium Cornoviorum)之間,在現今所知的惠特靈大道上。惠特靈大道這個名字實際上是盎格魯撒克遜人時代對這條路的稱呼,因此現在為這場戰役取的名字實際上是錯誤的。

儘管塔西佗給出了一個簡潔的描述,沒有一位歷史學家知道這場戰役的確切發生地。惠特靈大道附近的地區都有可能是戰役發生地。

當布狄卡的軍隊仍在圍攻維魯拉米亞姆(Verulamium)時,蘇埃托尼烏斯已經集結了他的軍隊。駐紮在不列顛的四個軍團中,根據塔西佗的記載,他集結在麾下的兵力有第十四「蓋米納」軍團,第二十「瓦勒利亞」軍團的一個分遣隊以及一些輔助部隊,共計約一萬人。

戰前的演說

雙方部隊的人數差距十分懸殊,具羅馬史學家塔西陀紀錄,布狄卡指揮有十萬大軍(現代歷史學家考據應只有五萬人),包含戰車,歩兵,騎兵以及大量的雜牌徵招兵。

而羅馬只有約一萬軍隊;然而相較不列顛軍隊,羅馬軍無論是紀律,裝備,武器,素質等等皆遠超過起義軍,這些差距是決定這場戰役勝負的關鍵。

![]() 軍隊的素質,影響了整場戰役的勝負

軍隊的素質,影響了整場戰役的勝負

眾寡懸殊,蘇埃托尼烏斯小心的選擇作戰地點。他選擇了一條狹窄的峽谷,背後森林環繞,而前方則是廣闊的平原。峽谷這樣的地勢保護著羅馬軍隊的兩翼,森林則阻止了對羅馬軍隊後方的襲擊。狹窄的正面削弱了人數優勢,廣闊的平原使得任何伏兵成為不可能。這位指揮官把軍團以密集隊形放在正面,持輕武器的輔助部隊置於後方,而騎兵則布置在兩翼。

戰前,統帥往往向軍人演講以激發他們的士氣。這場戰役的五十年後,塔西佗記載了當時布狄卡對他的追隨者的演說:「羅馬的傲慢帶給我們的只有危險。他們褻瀆神聖,奪去少女寶貴的童貞。不是贏得這場戰役,就是滅亡,這就是我,一個女人,將要做的。

塔西陀也記錄下了蘇埃托尼烏斯向他的軍團的致辭:「不要理會那些蠻族發出的喧鬧,在他們的陣列中女人多於男人。這群野蠻人不是軍人——他們甚至沒有被恰當的裝備。我們過去已經擊敗過他們,當他們看到我們武器感覺到我們的鬥志時,他們將崩潰一瀉千里。團結一致。投出你們的標槍,然後衝鋒;用盾把他們撞倒,再用劍了結他們的性命。忘了戰利品,只要抱有必勝之心就會得到更多。」

![]() 不列顛大軍向羅馬人攻去

不列顛大軍向羅馬人攻去

羅馬軍隊占有地利,因此採取守勢。他們待不列顛人推進至自己20幾公尺時,他們便向愛西尼人投擲標槍;許多愛西尼軍隊死亡,活著的也因標槍插在盾牌上而影響他們的活動力。接著羅馬軍隊投擲出第二根標槍,此時不列顛人以方寸大亂,第二輪標槍攻擊更使他們陣腳大亂。

![]() 羅馬的Pilum標槍,這種標槍打到對方盾牌時會彎曲,這可使敵人行動受限;每位羅馬軍人通常會配備2~3支

羅馬的Pilum標槍,這種標槍打到對方盾牌時會彎曲,這可使敵人行動受限;每位羅馬軍人通常會配備2~3支

當起義軍陣腳大亂時,蘇埃托尼烏斯便轉守為攻。率領軍隊以揳行陣出擊。揳行陣的尖端慢慢的朝著起義軍推進。憑藉著嚴格的訓練,良好的盔甲和武器,他們很快在局部取得決定性優勢。而騎兵的加入更是擴大了優勢。這群不列顛人試圖撤退,然而他們的退路為結成環形的馬車所阻斷,很快這段路便淪為人間地獄。當羅馬步兵前進時,騎兵從兩翼參與了對不列顛人的屠殺。

![]() 羅馬騎兵

羅馬騎兵

整場戰役下來,不列顛人可說是被徹底擊敗。據塔西陀紀載;不列顛人陣亡約8萬人,而羅馬軍僅僅損失400人(現代歷史學家考據,塔西陀的說法應為誇大之說詞)。

戰後

布狄卡最終結局沒有人知道,塔西陀記載為服毒自盡,而卡西烏斯·迪奧則說波迪卡是病死的,並得到了厚葬。

據說尼祿皇帝為布狄卡起義所震驚,甚至考慮過全面撤離不列顛。但是起義因此役而決定性失敗後,羅馬統治一直延續了下去。

擔心蘇埃托尼烏斯的暴政會掀起更大規模的叛亂,尼祿更換了新的總督。繼任總督為普布利烏斯·佩特羅尼烏斯·圖爾普林尼烏斯(Publius Petronius Turpilianus)。

布狄卡起義的失敗僅僅確立了羅馬在南不列顛的統治。北不列顛仍處於不穩定狀態。公元69年,也就是四帝內戰之年,一位布里甘特人(Brigantes)貴族維魯提烏斯(Venutius)掀起了另一場不那麼具有影響力的暴動。這場起義起初只是一次部落爭鬥,但很快就演變成反羅馬的鬥爭。

地位的提升

![]() 維多利亞女王

維多利亞女王

![]()

威斯敏斯特的布狄卡雕塑

19世紀時,歐洲各國民族只義高漲。德意志拿條頓堡森林之役來大做文章,鼓吹日耳曼的榮耀。

而法國則是拿高盧領袖維欽托利來鼓動民族意識。而英國當時的領袖-維多利亞女王則對起身反抗羅馬的布狄卡情有獨鍾,便在倫敦威斯敏斯特一帶建立布狄卡的雕像,甚至有些英國軍艦也取名為布狄卡。

終於打完了XDD~好累好累~~

這篇文章純粹興趣而發,本人對歷史只略有研究,如果錯誤請多多更正喔^0^

創作內容

創作內容 不列顛的女武神--愛西尼女王布狄卡(Boudicca)

不列顛的女武神--愛西尼女王布狄卡(Boudicca)