【專欄】留下來,要不然我跟你走!曾經跟好萊塢離開的票房,如今回來了─國片復甦之路

其實台灣電影一直以來,從日治初期一直到民國時代(五六零年代),都是以官方主導為主。那個時期,台灣並沒有自主性的電影人才,民國時期主要是以官營製片廠(台灣電影公司、中央電影公司、中國電影製片廠)所拍攝的新聞片與政治宣傳片之製作為主。

至民國七十六年,我國邁入解嚴前後。出現了不少可以進軍國際的台灣電影。像是知名的《牯嶺街少年殺人事件》,在本土片的方面,也有很大斬獲。但雖然得獎不斷,可是台灣電影實質上已經出現了逐漸崩毀的情形,雖然在解嚴前後的成績相當亮眼。但是面對不斷變化的國際情勢,如果進步的不夠,只有被淘汰的趨勢。此原因歸咎於從封鎖到開放的台灣。要面對的是來自全世界的電影。也因此,原本獨占台灣市場的國片,逐漸受到挑戰。

台灣產量與發行量較多的如中影、學者、龍祥…等各公司均因各種因素萎縮產量。也有多家轉往影視媒體發展,完全放棄了製作電影。(龍祥是現在還存在的例子之一)一直至西元二零零三年,是國片最低迷的時期。當年的電影票房已不足一千五百萬,實際上是完完全全不可能支撐的了電影工業。

中華民國也成為少數沒有電影工業的非第三世界國家,電影產業已是被放棄的沒落產業。有媒體更提出「再多的影展獎項都無法遮掩台灣電影全面崩盤的事實。」

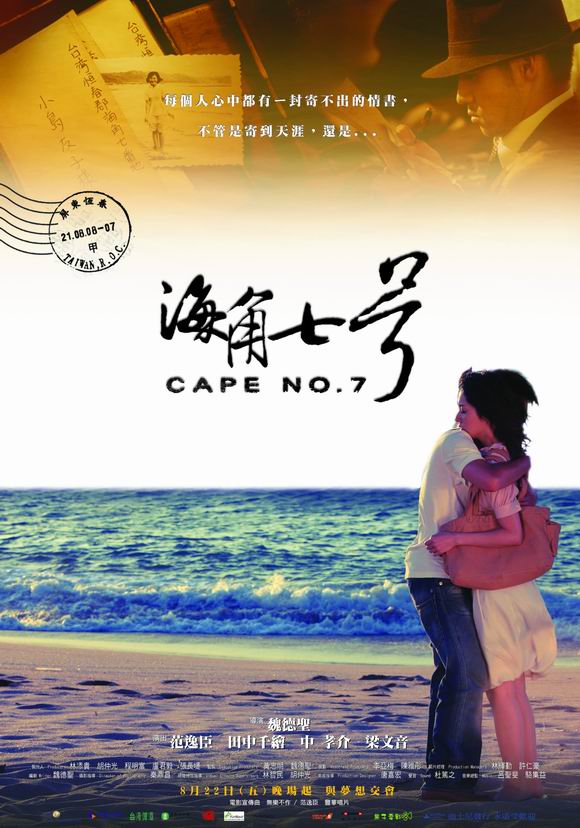

此情形一直到二零零七年的全球金融危機,在台灣居於優勢地位的美商影視企業受到影響,使得台灣電影有了喘息的機遇。二零零八年,魏德聖執導的電影《海角七號》,在台灣受到空前的歡迎。

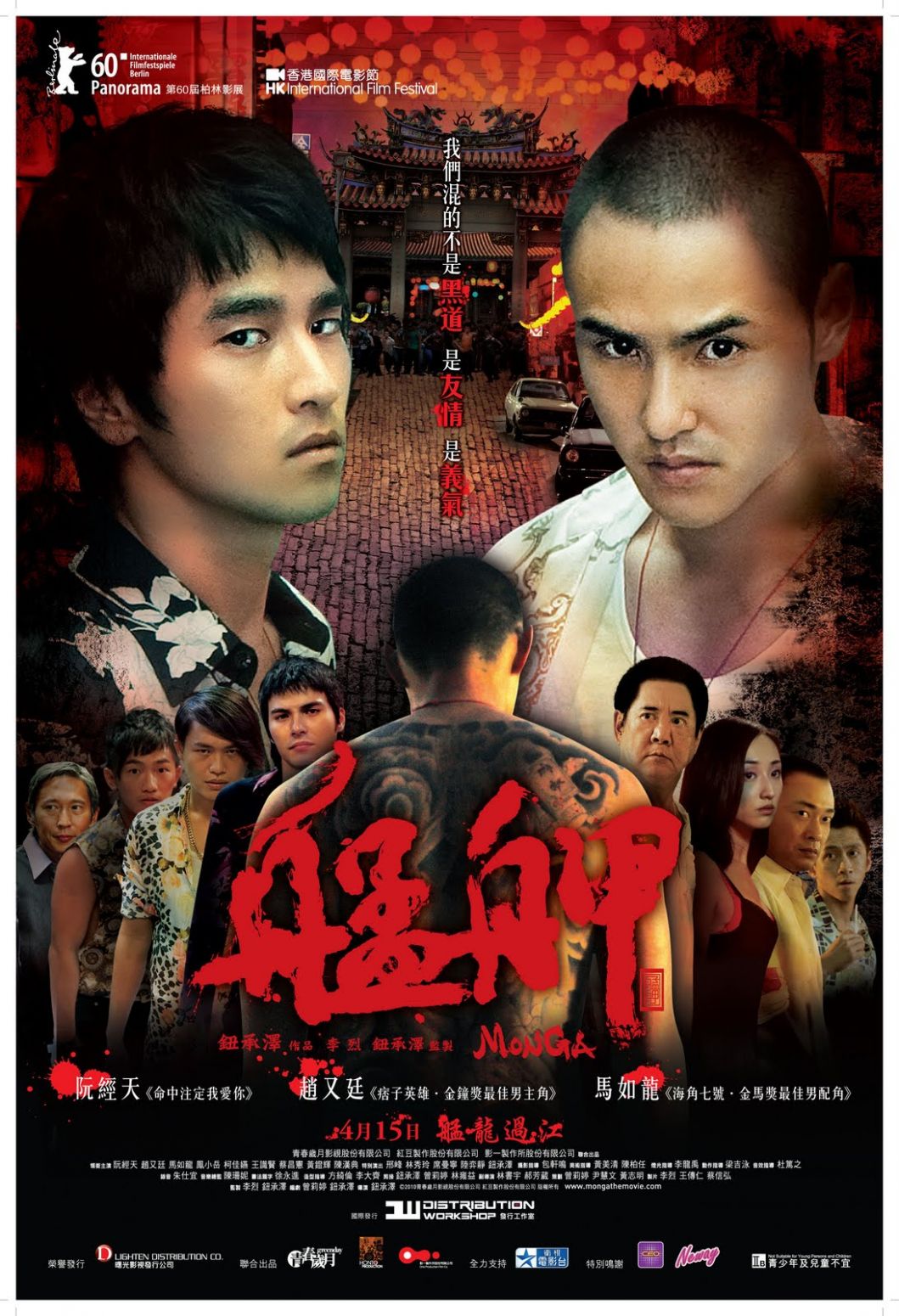

總計在台上映長達四個半月,總票房高達四億元的佳績。從二零零八年起,國片的復甦就此開始。二零一零年的《艋舺》也頗獲好評,預算六千萬,總票房為二億六千萬。正式達到回本與正常獲利之道。

二零一一年,魏德盛再次執導的高度本土化電影─《賽德克‧巴萊》又再次掀起炫風,一直到上下及電影結束,總共累計至八億八千萬的票房。還有小品愛情電影─《那些年,我們一起追的女孩》,台灣區票房高達三億。而在香港,也打破所有華語電影上映紀錄,獲得史上最高票房。(甚至超越搞笑大師周星馳的電影《功夫》)

而今年二月十日上映的電影,由紐承澤導演的《愛》。更是創下兩岸華語電影新紀錄,同時上映且破億的華語電影。日前總計票房高達五億(新台幣)。還有原本不看到的台灣本土電影─《陣頭》,預算三千萬,總票房二億三千萬。從口碑場僅有一人到破億。也是台灣電影的新奇蹟。還有由電視劇改編的電影─《痞子英雄首部曲─全面開戰》也拿下破億元的票房。

但是成功的背後,不得不檢討的事情還有很多。國片復甦是事實,但是復甦背後的真相又是如何?有沒有可能是曇花一現?在此,狐要提出幾項檢討。

一、獲利市場以台灣地區或兩岸為主。

二、內容與水準上尚待提升

因為經費的不足,而特效、影視效果無法更一步向上提升。是可以慢慢改善且可理解的。畢竟台灣的電影工業已經沉默了很久,值得期待。但──內容上的不足,可就無法忽視。因為這些東西來自編劇的腦袋。可說是最基礎的人才培養問題。

首先,狐要強力批評《賽德克‧巴萊》。此部片可以說是相當火熱。但狐這邊要不畏懼的說,此部片可以說是國片的大‧失‧敗!

提到《賽》片,就可以想到原住民因為累積已久的憤怒,而出草殺害大量日本無辜百姓。片中可以說是充滿殺戮,感動的要素極少。且可說是魏德盛沒有導過如此長片,卻有要勉強自己拍攝的後果。導致片長過長,內容又極度貧乏。再者,浪費一堆錢在不必要的背影。其中有一段日軍偵查片段,短短三十八秒,卻花了五百萬(主要是花在鋪設電影鐵路的費用),重點是,也沒有拍出效果。僅僅是多餘。在預算不足的情形下,應該要優先對於導演執著的部份進行拍攝,而不是想著要把事件的全貌全部拍攝。電影的重點在於,如何能表達導演最想要說的事物。所以會有詮釋角度的不同,也有可能省略。這才是一部經典電影。

提到導演執著,這又是《賽》片中的另一個敗筆。導演因為很喜歡原住民的這個故事,於是劇中刻意要找素人演員,這是堅持於不必要的地方,讓演員的濫演技,為電影再此蒙上一層陰影。

導演不懂得省略,使整個片子就像一個大雜燴。非常混亂與不堪。但在台灣,魏德盛導演繼承上一部片子《海角七號》熱潮與國片復甦之熱潮。讓此片在台灣開出良好佳績。但國際媒體和大陸媒體因為置身暴風圈外圍,所以做出冷靜評價,其中狐認為陸媒的評價最為犀利:「此片僅看到原住民的血腥與瘋狂,並沒有看出什麼感人要素。且此片再此挑起民族的情感,僅僅是一部殺戮過多的片子。」

三、過於訴諸於地區、語言性認同

以同種語言以得到認同,並非壞事。但如果以這為長久之道,可不能維持。像是好萊塢電影,可以說是相當成功的電影工業。好萊塢的片子通常以英語為主。但是,通常劇中元素,是可放諸四海的。不論在種族、國籍上,或是片中元素。

故事情節,通常都不只發生在美國(或是西方世界),通常都是世界各地都有可能發生的問題,諸如種族衝突、愛情糾葛、階級對立等。這可能牽涉到美國的建國歷史。可是這確實讓她們的電影工業得以國際化發展。

而台灣,太偏向於本土化,如《那些年,我們一起追的女孩》、《賽德克‧巴萊》、《陣頭》、《艋舺》、《囧男孩》、《海角七號》等。裡頭的內容,有過於偏向於地區體驗。使得難以推向國際。上述電影,票房主要來自兩岸,版權也鮮少耳聞有國際片商購買。

四、本土觀眾過於捧場與熱情

這使得導演們對於自己與努力的方向有錯誤判斷,這是極度不好的(對於所有工業來說)。

其實,這些是走向國際化的必經之路,台灣電影雖然有很多地方急待改進。但是已經跨出走出的第一部,我們離成功就不會太遠了。

創作內容

創作內容 【專欄】留下來,要不然我跟你走!曾經跟好萊塢離開的票房,如今回來了─國片復甦之路

【專欄】留下來,要不然我跟你走!曾經跟好萊塢離開的票房,如今回來了─國片復甦之路 日常生活 (33)

日常生活 (33)

好書推薦《書類》小說、漫畫等 (4)

好書推薦《書類》小說、漫畫等 (4)

狐說亂評《電影》 (71)

狐說亂評《電影》 (71)

狐狸亂吃《食記》 (3)

狐狸亂吃《食記》 (3)

專欄《電影》 (1)

專欄《電影》 (1)

日常公告《小屋》 (4)

日常公告《小屋》 (4)

時事論壇《時事》 (4)

時事論壇《時事》 (4)

隨心談話《心情》 (7)

隨心談話《心情》 (7)

惡搞《惡搞》 (1)

惡搞《惡搞》 (1)

訪談《專訪》 (15)

訪談《專訪》 (15)

ACGN心得文 (0)

ACGN心得文 (0)

遊記《簽名會、出遊》 (3)

遊記《簽名會、出遊》 (3)

事件發生《事件》 (1)

事件發生《事件》 (1)

敗家日記《開箱》 (38)

敗家日記《開箱》 (38)

情報《最新》 (16)

情報《最新》 (16)

GNN投稿新聞 (29)

GNN投稿新聞 (29)

好玩遊戲 (3)

好玩遊戲 (3)

未分類 (22)

未分類 (22)